算命学で読み解く、エネルギー値が低い人の特徴と開運への道

算命学にご興味をお持ちのあなたへ、この記事では、エネルギー値が低いと診断された方が、どのようにその状況を理解し、改善していくかについて、詳しく解説します。

エネルギー値は、あなたの人生における様々な側面、例えば心身の健康、人間関係、仕事運などに深く関わっています。

この記事を読むことで、算命学の基礎知識から、エネルギー値が低い人の特徴、そして具体的な開運方法まで、幅広く理解を深めることができるでしょう。

あなたのこれからの人生が、より豊かで充実したものとなるように、お手伝いできれば幸いです。

算命学におけるエネルギー値の基礎知識

この章では、算命学におけるエネルギー値の概念を深く掘り下げていきます。

エネルギー値とは何か、命式の中でどのように判断されるのか、そしてそれが私たちの人生にどのような影響を与えるのかを解説します。

エネルギー値の基本的な知識を理解することで、自己理解を深め、今後の運勢をより良くするための第一歩を踏み出すことができます。

算命学的な視点から、エネルギー値の重要性と、その基礎知識を丁寧に紐解いていきましょう。

エネルギー値とは何か?算命学的な定義と重要性

このセクションでは、算命学におけるエネルギー値の定義と、それがなぜ重要なのかを詳しく解説します。

精神力との関係性や、命式における判断基準、そして人生全体への影響について掘り下げていきます。

エネルギー値の概念を正しく理解することで、自分自身の内面を深く知り、より良い人生を送るためのヒントを得ることができるでしょう。

算命学的な視点から、エネルギー値の本質に迫ります。

算命学におけるエネルギー値の概念:精神力との関係性

算命学におけるエネルギー値は、単なる数字以上の意味を持っています。

これは、個人の内なる力、すなわち精神力と深く関連しているのです。

エネルギー値が高い人は、精神的なタフさ、困難に立ち向かう力、そしてポジティブな思考を持つ傾向があります。

一方、エネルギー値が低い人は、精神的な疲労を感じやすく、ストレスに弱い側面があるかもしれません。

この精神力は、日々の生活、人間関係、仕事、そして自己実現の過程において、非常に重要な役割を果たします。

エネルギー値は、あなたの行動パターン、思考様式、そして感情の動きに影響を与え、人生全体の質を左右する可能性があります。

算命学では、このエネルギー値を読み解くことで、あなたの潜在能力を最大限に引き出し、より充実した人生を送るためのヒントを得ることができます。

- 精神力の源泉:エネルギー値は、あなたが直面する様々な課題に対して、どれだけの力で立ち向かえるかを示唆します。

- 自己認識の重要性:自分のエネルギー値を知ることは、自己理解を深め、弱点を克服し、強みを活かすための第一歩です。

- バランスの重要性:エネルギー値のバランスは、心身の健康と精神的な安定に不可欠です。

精神力とエネルギー値の関連性について、より深く理解するために、以下の点に注目してみましょう。

-

ストレスへの対処能力:

エネルギー値が高い人は、ストレスを効果的に処理し、精神的なバランスを保つ傾向があります。

一方、エネルギー値が低い人は、ストレスの影響を受けやすく、心身の不調につながることがあります。 -

目標達成への意欲:

高いエネルギー値は、目標達成への強い意欲と行動力を生み出します。

低いエネルギー値の人は、目標設定や達成に困難を感じることがあるかもしれません。 -

自己肯定感:

エネルギー値は、自己肯定感にも影響を与えます。

高いエネルギー値の人は、自己肯定感が高く、自信を持って行動することができます。

低いエネルギー値の人は、自己肯定感が低くなりがちで、自己評価が厳しくなる傾向があります。

精神力とエネルギー値の関係性を理解することは、自己成長を促し、より豊かな人生を歩むための重要な鍵となります。

算命学を通して、あなたのエネルギー値と精神力の関係性を探求し、自分自身の可能性を最大限に引き出しましょう。

エネルギー値が高い・低いとは?命式における判断基準

算命学では、命式と呼ばれる個人の生年月日を基にしたデータから、エネルギー値を読み解きます。

このエネルギー値の高さ・低さは、単なる数字の大小ではなく、その人の持つ潜在的な力、行動パターン、そして運勢に深く関わってきます。

命式を構成する様々な要素を総合的に判断することで、エネルギー値の傾向を把握することができるのです。

具体的には、干支の組み合わせ、十二大主星、そして宿命星などが、エネルギー値の算出に重要な役割を果たします。

- 干支の組み合わせ: 生まれた年、月、日の干支の組み合わせは、その人の持つエネルギーの質と量を決定します。

- 十二大主星: 命式の中心となる十二大主星は、その人の性格、才能、そして行動パターンを象徴し、エネルギー値に影響を与えます。

- 宿命星: 宿命星は、その人が生まれ持った宿命や役割を示し、エネルギー値の方向性を示唆します。

エネルギー値が高い人の特徴を、いくつか例を挙げます。

- 行動力と決断力: 目標に向かって積極的に行動し、困難な状況でも迅速に決断することができます。

- リーダーシップ: 周囲を巻き込み、牽引する力を持っています。

- 困難への挑戦: 困難を恐れず、積極的に挑戦する精神力があります。

一方、エネルギー値が低い人の特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 慎重さ: 行動する前に、十分に検討し、リスクを回避する傾向があります。

- 内向性: 自分の感情を内に秘め、人とのコミュニケーションを苦手とする場合があります。

- 疲れやすさ: 精神的、肉体的な疲労を感じやすく、休息を必要とすることが多いです。

命式を詳細に分析することで、あなたのエネルギー値の傾向を正確に把握し、自己理解を深めることができます。

算命学は、あなたの強みと弱みを理解し、より良い人生を送るための羅針盤となるでしょう。

エネルギー値の判断基準を知ることは、自己成長の第一歩です。

エネルギー値が人生に与える影響:運勢との関連性

エネルギー値は、あなたの運勢、すなわち人生の様々な側面、健康、人間関係、仕事、そして金運などに深く影響を与えます。

エネルギー値が高い人は、活力的で積極的な行動を取りやすく、チャンスを掴みやすい傾向があります。

一方、エネルギー値が低い人は、慎重で内向的な傾向があり、積極的な行動を起こすことに躊躇することがあるかもしれません。

しかし、エネルギー値の低さが、必ずしも悪い結果をもたらすわけではありません。

自分の特性を理解し、適切な対策を講じることで、運勢を好転させることも十分に可能です。

- 健康運: エネルギー値は、心身の健康状態に影響を与えます。

エネルギー値が高い人は、体力があり、病気にも強い傾向があります。

一方、エネルギー値が低い人は、疲れやすく、体調を崩しやすい場合があります。 - 人間関係: エネルギー値は、対人関係にも影響を与えます。

エネルギー値が高い人は、社交的で、人とのコミュニケーションを積極的に行います。

一方、エネルギー値が低い人は、人との距離を置きがちで、孤独を感じやすいことがあります。 - 仕事運: エネルギー値は、仕事への取り組み方やキャリアにも影響を与えます。

エネルギー値が高い人は、目標達成への意欲が高く、積極的にキャリアを築きます。

エネルギー値が低い人は、慎重に物事を進め、安定を求める傾向があります。 - 金運: エネルギー値は、金銭感覚や財産形成にも影響を与える場合があります。

エネルギー値が高い人は、積極的な投資やビジネスチャンスを掴む可能性があります。

エネルギー値が低い人は、堅実な貯蓄を好み、リスクを避ける傾向があります。

運勢を左右するエネルギー値の具体的な影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

エネルギー値が高い場合:

- 積極的な行動によるチャンスの獲得:積極的に行動することで、多くのチャンスを掴み、成功への道が開けます。

- 困難な状況への対応力:困難な状況に直面しても、高いエネルギー値は、乗り越えるための力となります。

- 人間関係の広がり:多くの人との出会いがあり、協力関係を築きやすいでしょう。

-

エネルギー値が低い場合:

- 慎重な行動と安定志向:リスクを避け、安定を求める傾向があります。

これは、悪いことではありません。 - 内省的な思考と自己成長:内省的な思考により、自己理解を深め、着実に成長することができます。

- 周囲のサポートの活用:周囲の人々のサポートを受け、困難を乗り越えることができます。

- 慎重な行動と安定志向:リスクを避け、安定を求める傾向があります。

エネルギー値を理解し、自分の運勢との関係性を把握することで、より良い人生を歩むための道筋を見つけることができます。

算命学は、あなたの潜在能力を引き出し、運勢を好転させるための強力なツールとなるでしょう。

エネルギー値は、あなたの人生を彩る要素の一つです。

その影響を正しく理解し、より豊かな人生を創造しましょう。

エネルギー値の算出方法:命式から読み解く

算命学では、命式と呼ばれる個人の基本的な情報を基に、エネルギー値を算出します。

命式は、生年月日と出生時間から作成され、その中に含まれる様々な要素が、エネルギー値の算出に用いられます。

干支の組み合わせ、十二大主星、宿命星など、命式を構成する要素を詳細に分析することで、その人のエネルギー値の傾向を把握することができます。

このセクションでは、エネルギー値の算出方法について、より具体的に解説していきます。

エネルギー値の算出方法を理解することで、自己分析を深め、運勢をより深く理解することができます。

干支の組み合わせとエネルギー値の関係性

算命学において、干支(えと)の組み合わせは、個人の持つエネルギーの質と量を決定する上で、非常に重要な要素です。

干支は、十干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)と十二支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)の組み合わせで構成され、それぞれが異なるエネルギー特性を持っています。

命式における干支の組み合わせを分析することで、その人のエネルギー値の傾向を読み解くことができます。

具体的には、生まれた年、月、日の干支の組み合わせ、そしてそれらの相互関係が、エネルギー値の算出に用いられます。

- 干支の構成要素: 十干と十二支は、それぞれ陰陽五行(木、火、土、金、水)の要素を持ち、互いに影響し合っています。

- エネルギーの質: 干支の組み合わせによって、その人の持つエネルギーの質(例えば、活発さ、冷静さ、柔軟性など)が決定されます。

- エネルギーの量: 特定の干支の組み合わせは、高いエネルギー値を示唆し、別の組み合わせは、低いエネルギー値を示唆する場合があります。

干支の組み合わせがエネルギー値に与える影響について、さらに詳しく見ていきましょう。

-

生年月日の干支:

生まれた年の干支は、その人の基本的なエネルギーの基盤を示します。

月の干支は、内面のエネルギー、そして、日の干支は、行動パターンや対外的なエネルギーを表します。 -

干支の相互作用:

干支同士の組み合わせ(相生、相剋、比和など)は、エネルギーの流れに影響を与え、その人の運勢を左右します。

相生の関係は、エネルギーを強め、相剋の関係は、エネルギーを弱める傾向があります。 -

エネルギー値の算出:

干支の組み合わせと、それらの相互作用を総合的に分析することで、エネルギー値を算出します。

算出したエネルギー値は、その人の性格、才能、運勢を理解するための重要な指標となります。

干支の組み合わせを理解することは、自己分析を深め、自分の強みと弱みを把握する上で役立ちます。

算命学を通して、あなたの命式に現れる干支の組み合わせを読み解き、エネルギー値の傾向を探求しましょう。

干支の持つ多様なエネルギー特性を理解することで、自己成長を促し、より充実した人生を歩むためのヒントが得られるでしょう。

十二大主星の持つエネルギー特性

十二大主星は、算命学において、個人の性格や才能、そして行動パターンを象徴する重要な要素です。

これらの主星は、それぞれ異なるエネルギー特性を持っており、個人のエネルギー値にも大きな影響を与えます。

十大主星は、天冲殺の影響を考慮した上で、その人の内面的な性質や外面的な行動を読み解くための重要な手がかりとなります。

これらの主星を理解することで、自己理解を深め、自分の持つエネルギー特性を最大限に活かすことができるでしょう。

- 十大主星の種類: 十二大主星には、貫索星、石門星、鳳閣星、調舒星、律音星、司禄星、車騎星、牽牛星、龍高星、玉堂星などがあります。

- エネルギー特性の多様性: 各主星は、それぞれ異なるエネルギー特性を持っており、その人の性格や行動パターンに影響を与えます。

- エネルギー値への影響: 十二大主星の組み合わせや配置は、その人のエネルギー値の高さ・低さに影響を与えます。

十二大主星が持つ具体的なエネルギー特性を、いくつか例を挙げながら見ていきましょう。

-

貫索星:

独立心、自立心、そして頑固さを象徴します。

自分のペースを保ち、周囲に流されない強さを持っています。

エネルギー値としては、安定志向で、自己を確立することに重点を置く傾向があります。 -

石門星:

協調性、社交性、そして組織力を象徴します。

人との協力関係を築き、チームをまとめる力を持っています。

エネルギー値としては、協調性を重んじ、バランスを保つことに長けています。 -

鳳閣星:

穏やかさ、楽しみ、そして表現力を象徴します。

自然体で物事を楽しみ、自分の個性を表現します。

エネルギー値としては、自然体で、ストレスを溜めにくい傾向があります。 -

調舒星:

繊細さ、感受性、そして鋭い直観力を象徴します。

感受性が豊かで、芸術的な才能を持つ人が多いです。

エネルギー値としては、内省的で、精神的な探求を好む傾向があります。

自分の十二大主星を知ることは、自己分析を深め、自分の強みと弱みを理解する上で役立ちます。

算命学を通して、あなたの命式に現れる十二大主星を読み解き、エネルギー値の傾向を探求しましょう。

十二大主星の持つ多様なエネルギー特性を理解することで、自己成長を促し、より充実した人生を歩むためのヒントが得られるでしょう。

宿命星とエネルギー値の関連性:多角的な視点

宿命星は、算命学において、その人が生まれ持った宿命や役割を示す重要な要素です。

宿命星は、個人の持つ才能、潜在能力、そして人生のテーマを象徴し、エネルギー値にも大きな影響を与えます。

宿命星を理解することで、自己の使命や進むべき道を見つけ、エネルギー値を高めるヒントを得ることができます。

これらの宿命星は、エネルギー値の方向性や、その人がどのような形でエネルギーを発揮するかを示唆します。

- 宿命星の種類: 天将星、天報星、天胡星、天極星、天南星、天禄星、天貴星、天印星、天恍星、天堂星、などがあります。

- 人生のテーマ: 各宿命星は、それぞれ異なる人生のテーマや役割に関連しています。

- エネルギー値の方向性: 宿命星は、エネルギー値がどのように発揮されるか、そして、どのような方向に向かうかを示唆します。

宿命星がエネルギー値に与える影響について、さらに詳しく見ていきましょう。

-

天将星:

強靭な精神力とリーダーシップを象徴します。

困難を乗り越え、目標を達成する力を持っています。

エネルギー値としては、非常に高いエネルギーを持ち、積極的に行動する傾向があります。 -

天報星:

知性と情報収集能力を象徴します。

情報を分析し、的確な判断を下す能力に優れています。

エネルギー値としては、知的な活動にエネルギーを注ぎ、情報収集を通じてエネルギーを補給します。 -

天胡星:

独創性と芸術性を象徴します。

創造的な活動や、独自の表現方法を追求します。

エネルギー値としては、内なるエネルギーを創造的な活動に注ぎ、自己表現を通じてエネルギーを高めます。 -

天極星:

冷静さと客観性を象徴します。

物事を冷静に見つめ、バランスを保つ力を持っています。

エネルギー値としては、安定志向で、精神的なバランスを重視します。

宿命星を理解することは、自己の使命を自覚し、自分らしい生き方を見つける上で役立ちます。

算命学を通して、あなたの命式に現れる宿命星を読み解き、エネルギー値との関連性を探求しましょう。

宿命星の持つ多様な特性を理解することで、自己成長を促し、より充実した人生を歩むためのヒントが得られるでしょう。

エネルギー値を高め、宿命を全うするための、重要な手がかりとなるはずです。

エネルギー値が低いと現れる特徴

エネルギー値が低い場合、心身、対人関係、そして仕事や学習など、様々な側面に影響が現れることがあります。

これらの特徴を理解することで、自身の状態を客観的に把握し、改善策を見つけることができます。

このセクションでは、エネルギー値が低い場合に現れる具体的な特徴について、詳しく解説していきます。

自身の状態を理解し、より良い生活を送るためのヒントを見つけましょう。

心身への影響:疲れやすさ、精神的な不安定さ

エネルギー値が低い場合、心身に様々な影響が現れることがあります。

特に、疲れやすさや精神的な不安定さは、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。

これらの症状は、心身のバランスが崩れているサインであり、早期に対処することが重要です。

エネルギー値が低いことによって現れる、心身への影響について、詳しく見ていきましょう。

自己管理の方法を見つけるためにも、これらの症状を理解することが大切です。

- 疲れやすさ: 身体的な疲労だけでなく、精神的な疲労も感じやすくなります。

- 精神的な不安定さ: 気分の落ち込み、不安感、イライラしやすさなど、精神的なバランスが乱れやすくなります。

- 睡眠の質の低下: 睡眠不足や、質の低い睡眠によって、疲労感が蓄積されやすくなります。

心身への影響をさらに詳しく見ていきましょう。

-

疲労感:

エネルギー値が低いと、些細なことでも疲れを感じやすくなります。

家事、仕事、人間関係など、あらゆる場面で疲労を感じ、休息を必要とします。

慢性的な疲労感は、日常生活の質を低下させ、様々な問題を引き起こす可能性があります。 -

精神的な不安定さ:

感情の起伏が激しくなり、気分が落ち込みやすくなります。

些細なことで不安を感じたり、イライラしたりすることもあります。

精神的な不安定さは、人間関係や仕事にも悪影響を及ぼす可能性があります。 -

身体的な不調:

免疫力の低下、消化不良、頭痛、肩こりなど、様々な身体的な不調が現れることがあります。

これらの不調は、日常生活の質を低下させ、さらに精神的なストレスを増大させる可能性があります。

これらの心身への影響を理解し、早期に対策を講じることが重要です。

十分な休息、バランスの取れた食事、適度な運動など、心身の健康を保つための生活習慣を心がけましょう。

必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることも大切です。

エネルギー値を高めることで、これらの症状を改善し、より健康的な生活を送ることができるでしょう。

人間関係への影響:消極的になりがちな傾向

エネルギー値が低い場合、人間関係においても、消極的な傾向が現れることがあります。

人とのコミュニケーションを避けたり、自己主張を控えたりすることで、孤独感を感じやすくなることもあります。

人間関係は、私たちの生活の質に大きく影響するため、この問題への対策は非常に重要です。

エネルギー値の低さが、人間関係にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

人間関係を円滑にするためのヒントを見つけ、より良い人間関係を築きましょう。

- コミュニケーションの減少: 人との会話を避け、積極的に関わろうとしなくなります。

- 自己主張の抑制: 自分の意見を言えず、相手に合わせることが多くなります。

- 孤立感: 人とのつながりを失い、孤独を感じやすくなります。

人間関係への影響をさらに詳しく見ていきましょう。

-

コミュニケーションの減少:

エネルギー値が低いと、人とのコミュニケーションにエネルギーを使い果たしてしまうように感じることがあります。

そのため、会話を避けたり、人との接触を最小限にしようとする傾向があります。

この行動は、ますます孤立感を深める可能性があります。 -

自己主張の抑制:

自分の意見を言ったり、自分の気持ちを表現したりすることをためらうようになります。

相手に合わせることが多くなり、自分の欲求を抑えがちです。

その結果、ストレスが溜まり、人間関係に不満を感じることがあります。 -

孤立感:

人とのつながりが薄くなり、孤独を感じやすくなります。

周りの人に理解されず、寂しさを感じることがあります。

この孤独感は、さらにエネルギーを低下させ、悪循環に陥る可能性があります。

人間関係における消極的な傾向を克服するためには、意識的にコミュニケーションをとる努力が必要です。

自分の気持ちを表現する方法を学び、自己肯定感を高めることも重要です。

周囲の人々に助けを求め、信頼できる人間関係を築くことが、エネルギー値を高めることにもつながります。

より良い人間関係を築くために、積極的に行動しましょう。

仕事運への影響:挑戦をためらいがちになる

エネルギー値が低い場合、仕事運にも影響が出ることがあります。

新しいことに挑戦する意欲が低下し、現状維持を好む傾向が現れることがあります。

これは、キャリアアップの機会を逃したり、仕事へのモチベーションが低下したりすることにつながる可能性があります。

エネルギー値が低いことが、仕事運にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

仕事での成功を掴むために、具体的な対策を考えることが重要です。

- 新しいことへの挑戦意欲の低下: 未知の領域への挑戦を避け、安全な道を選びがちになります。

- 仕事へのモチベーションの低下: 仕事に対する熱意が薄れ、積極的に取り組めなくなることがあります。

- キャリアアップの停滞: 昇進や異動のチャンスを逃し、キャリアが停滞する可能性があります。

仕事運への影響をさらに詳しく見ていきましょう。

-

新しいことへの挑戦意欲の低下:

エネルギー値が低いと、失敗を恐れる気持ちが強くなり、新しいことに挑戦することをためらうようになります。

変化を避け、現状維持を好む傾向が強くなります。

このため、新しいスキルを習得したり、新しいプロジェクトに挑戦したりする機会を逃してしまうことがあります。 -

仕事へのモチベーションの低下:

仕事に対する意欲が薄れ、積極的に取り組めなくなることがあります。

業務に対して受動的になり、集中力も低下しがちです。

仕事への満足度が低くなり、職場での人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。 -

キャリアアップの停滞:

昇進や異動のチャンスを逃し、キャリアが停滞する可能性があります。

自己アピールが苦手になり、上司や同僚からの評価を得にくくなることもあります。

キャリアアップの機会を逃すことで、将来的な収入や自己実現の可能性が狭まる可能性があります。

仕事運を改善するためには、自己分析を行い、自分の強みと弱みを理解することが重要です。

目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけ、積極的に行動できるようになるでしょう。

周囲のサポートを求め、自分のキャリアについて相談することも有効です。

エネルギー値を高め、仕事へのモチベーションを高めることで、より良い仕事運を築くことができます。

算命学で読み解く、エネルギー値が低い人の行動パターン

この章では、エネルギー値が低い人が、日常生活、対人関係、そして仕事や学習において、どのような行動パターンを示すのかを詳しく解説します。

これらの行動パターンを理解することで、自分自身の傾向を客観的に見つめ、改善策を考えることができます。

エネルギー値が低い人が陥りやすい行動パターンを具体的に示し、それに対する対処法を提示します。

自己理解を深め、より良い行動へと繋げるためのヒントを見つけましょう。

日常生活における特徴:行動や思考の傾向

エネルギー値が低い人は、日常生活において、特有の行動や思考の傾向を示すことがあります。

自己肯定感の低さ、変化を恐れる傾向、決断力の弱さなどが、その主な特徴として挙げられます。

これらの特徴は、日々の生活の質に大きく影響を与える可能性があります。

このセクションでは、エネルギー値が低い人の日常生活における具体的な行動パターンと、それらがどのように思考に影響を与えるのかを詳しく解説します。

自己理解を深め、より良い生活を送るためのヒントを見つけましょう。

自己肯定感の低さ:内向的な性格と自己評価

エネルギー値が低い人は、自己肯定感が低い傾向があります。

これは、内向的な性格と自己評価の厳しさからくるものです。

自己肯定感の低さは、様々な行動や思考パターンに影響を与え、日常生活の質を低下させる可能性があります。

自己肯定感の低さが、具体的にどのような影響を与えるのか、そして、どのように克服していくのかを見ていきましょう。

自己肯定感を高めるための具体的な方法を探求し、より自信に満ちた生活を送るためのヒントを見つけましょう。

- 内向的な性格: 自分の感情を内に秘め、人とのコミュニケーションを避ける傾向があります。

- 自己評価の厳しさ: 自分の欠点に目が行きやすく、自己肯定的な側面を見ることが苦手です。

- 失敗への恐れ: 失敗を恐れ、新しいことに挑戦することをためらいます。

自己肯定感の低さがもたらす影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

内向的な性格:

人とのコミュニケーションを避けがちで、自分の意見を言ったり、感情を表現したりすることをためらいます。

周囲との摩擦を避けるために、自分を抑えてしまうこともあります。

内向的な性格は、孤独感や孤立感につながる可能性があります。 -

自己評価の厳しさ:

自分の欠点や短所ばかりに目が行きがちで、長所や良い点を見つけることが苦手です。

自己否定的な思考に陥りやすく、自信を失いやすいです。

自己評価の厳しさは、自己成長を妨げる要因にもなります。 -

失敗への恐れ:

失敗を恐れて、新しいことに挑戦することをためらいます。

現状維持を好み、変化を避ける傾向があります。

失敗を恐れることは、成長の機会を逃し、自己実現を妨げる可能性があります。

自己肯定感を高めるためには、まず、自分の長所や良い点に目を向けることが大切です。

小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を高める努力をしましょう。

周囲の人々のサポートを受け、自分の価値を認め、自信を持つことも重要です。

自己肯定感を高めることで、より積極的に行動し、充実した日常生活を送ることができるでしょう。

変化を恐れる傾向:現状維持を好む心理

エネルギー値が低い人は、変化を恐れる傾向があり、現状維持を好む心理が強く働きます。

これは、未知の状況に対する不安や、失敗への恐れからくるものです。

変化を避けることで、安定を求めることができますが、同時に、成長の機会を失う可能性もあります。

変化を恐れる傾向が、日常生活にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

現状維持を好む心理を理解し、どのように変化に対応していくかを考えましょう。

- 新しい環境への適応の遅さ: 変化に対する不安から、新しい環境に慣れるのに時間がかかります。

- リスク回避: リスクを避け、安全な道を選びがちです。

- ルーティンへの固執: 慣れたパターンやルーティンを好み、変化を嫌います。

変化を恐れる傾向が、もたらす影響をさらに詳しく見ていきましょう。

-

新しい環境への適応の遅さ:

新しい職場、新しい人間関係、新しい住居など、環境が変わることに不安を感じやすいです。

新しい環境に慣れるまでに時間がかかり、ストレスを感じることもあります。

新しい環境への適応が遅れることで、自己肯定感が低下し、さらに変化を恐れるようになる可能性があります。 -

リスク回避:

失敗を恐れ、リスクを避ける傾向があります。

新しいプロジェクトへの参加、新しいスキルを習得することなどをためらうことがあります。

リスク回避は、安全な道を選ぶ一方で、成長の機会や、新しい可能性を逃すことにもつながる可能性があります。 -

ルーティンへの固執:

日々の生活の中で、決まったパターンやルーティンを好み、変化を嫌います。

変化に対応するためのエネルギーを消耗することを避けるためです。

ルーティンは、安定感をもたらす一方で、マンネリ化や、自己成長の停滞を招く可能性があります。

変化を恐れる傾向を克服するためには、小さな変化から始めることが有効です。

新しいことに挑戦し、成功体験を積み重ねることで、自信をつけることができます。

変化を受け入れるための心の準備をし、柔軟な思考を身につけることも重要です。

変化に対応できる力を身につけることで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

決断力の弱さ:優柔不断になりやすい

エネルギー値が低い人は、決断力が弱く、優柔不断になりやすい傾向があります。

これは、失敗を恐れる気持ちや、自己評価の低さからくるものです。

決断に時間がかかったり、後になって後悔したりすることが多く、日常生活に支障をきたすこともあります。

決断力の弱さが、日常生活にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。

決断力を高めるための具体的な方法を探求し、よりスムーズな生活を送るためのヒントを見つけましょう。

- 情報収集の過多: 決断する前に、多くの情報を集め、分析に時間をかけます。

- 決断の先延ばし: 決断を先延ばしにし、ぎりぎりまで決断を避けます。

- 後悔: 決断後、後悔することが多く、自己否定的な思考に陥りやすくなります。

決断力の弱さがもたらす影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

情報収集の過多:

決断する前に、徹底的に情報を集めようとします。

様々な選択肢を比較検討し、メリットとデメリットを詳細に分析します。

情報収集に時間をかけすぎて、決断のタイミングを逃してしまうことがあります。 -

決断の先延ばし:

決断を先延ばしにし、ぎりぎりまで決断を避ける傾向があります。

決断することへの不安や恐れから、決断を避けてしまうことがあります。

決断の先延ばしは、機会損失につながったり、周囲に迷惑をかけたりすることもあります。 -

後悔:

決断後、後悔することが多く、自己否定的な思考に陥りやすくなります。

別の選択肢を選んでいれば、もっと良い結果が得られたのではないかと考えてしまうことがあります。

後悔は、自己肯定感を低下させ、さらに決断力を弱める悪循環を引き起こす可能性があります。

決断力を高めるためには、まず、自分の価値観や目標を明確にすることが重要です。

情報を整理し、優先順位をつける練習をしましょう。

小さな決断から始め、成功体験を積み重ねることで、自信をつけることができます。

決断に対する恐れを克服し、積極的に行動することで、より充実した日常生活を送ることができるでしょう。

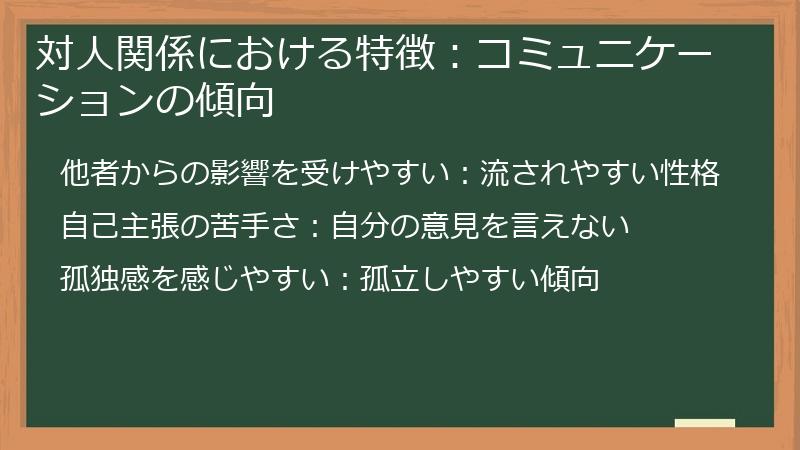

対人関係における特徴:コミュニケーションの傾向

エネルギー値が低い人は、対人関係においても、特有のコミュニケーションの傾向を示すことがあります。

他者からの影響を受けやすく、自己主張を苦手とし、孤独感を感じやすいといった特徴が挙げられます。

これらの傾向は、人間関係を築く上で困難を生じさせ、心の健康にも影響を与える可能性があります。

このセクションでは、エネルギー値が低い人の、対人関係における具体的なコミュニケーションの傾向について詳しく解説します。

より良い人間関係を築き、心の平穏を保つためのヒントを見つけましょう。

他者からの影響を受けやすい:流されやすい性格

エネルギー値が低い人は、他者からの影響を受けやすく、流されやすい性格になる傾向があります。

これは、自己肯定感の低さや、自己主張の苦手さからくるものです。

周囲の意見に左右されやすく、自分の考えをしっかりと持つことが難しく、人間関係で様々な問題を引き起こす可能性があります。

他者からの影響を受けやすい性格が、具体的にどのような影響を与えるのか、そして、どのように改善していくのかを見ていきましょう。

周囲に流されず、自分の考えを大切にするためのヒントを見つけましょう。

- 周囲の意見への同調: 自分の意見よりも、周囲の意見に合わせてしまいがちです。

- 自己主張の弱さ: 自分の意見を言えず、相手に合わせることが多くなります。

- 優柔不断: 決断する際に、他者の意見に左右され、なかなか決断できません。

他者からの影響を受けやすい性格がもたらす影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

周囲の意見への同調:

周囲の意見に合わせることで、対立を避け、人間関係を円滑に保とうとします。

しかし、自分の本心とは異なる行動をとることで、ストレスを感じることがあります。

自分の意見を押し殺すことで、自己肯定感が低下し、さらに他者の意見に流されやすくなる悪循環に陥る可能性があります。 -

自己主張の弱さ:

自分の意見を言ったり、自分の気持ちを表現したりすることをためらいます。

相手に合わせることが多く、自分の欲求を抑えがちです。

自己主張をしないことで、周囲からは「優しい人」という印象を持たれることもありますが、自分の意見が通らず、不満が溜まることもあります。 -

優柔不断:

決断する際に、他者の意見に左右され、なかなか決断できません。

多くの情報を集め、様々な意見を聞くことで、決断が遅れ、機会を逃してしまうことがあります。

決断力がないことで、周囲からの信頼を失う可能性もあります。

他者からの影響を受けやすい性格を改善するためには、まず、自分の価値観や考えを明確にすることが重要です。

自分の意見を表現する練習をし、自己肯定感を高める努力をしましょう。

周囲の人々の意見を聞きつつも、自分自身の考えを大切にし、主体的に行動することが重要です。

自分の軸を持ち、周囲に流されずに、より良い人間関係を築きましょう。

自己主張の苦手さ:自分の意見を言えない

エネルギー値が低い人は、自己主張を苦手とし、自分の意見を言えない傾向があります。

これは、自己肯定感の低さや、対人関係における摩擦を避けたいという気持ちからくるものです。

自分の意見を言えないことは、人間関係において不満やストレスを生じさせ、自己実現を妨げる可能性もあります。

自己主張の苦手さが、具体的にどのような影響を与えるのか、そして、どのように克服していくのかを見ていきましょう。

自分の意見を適切に表現し、より良好な人間関係を築くためのヒントを見つけましょう。

- 対立を恐れる: 他者との意見の相違を恐れ、自分の意見を言わない傾向があります。

- 遠慮: 相手に遠慮し、自分の要求を控えがちです。

- 不満の蓄積: 自分の意見を言えないことで、不満が蓄積しやすくなります。

自己主張の苦手さがもたらす影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

対立を恐れる:

他者との意見の相違を恐れ、自分の意見を言わないことで、対立を避けようとします。

対立を避けることは、一時的には人間関係を円滑に保つことができます。

しかし、自分の意見を言わないことで、周囲からは「何を考えているのか分からない」と思われたり、意見を軽視されたりすることがあります。 -

遠慮:

相手に遠慮し、自分の要求を控えがちです。

自分の欲しいものを我慢したり、やりたいことを諦めたりすることが多くなります。

遠慮することは、周囲からは「謙虚」と評価されることもありますが、自分の欲求が満たされず、不満やストレスが溜まる原因にもなります。 -

不満の蓄積:

自分の意見を言えないことで、不満が蓄積しやすくなります。

心の中で不満を抱え込み、ストレスを感じることが多くなります。

不満が溜まると、人間関係が悪化したり、心身に不調をきたしたりする可能性があります。

自己主張の苦手さを克服するためには、まず、自分の意見を大切にし、積極的に表現する練習をすることが重要です。

自分の気持ちを言葉で表現する練習をし、自己肯定感を高める努力をしましょう。

周囲の意見を聞きつつも、自分の意見を尊重し、適切な方法で伝えることが大切です。

自己主張ができるようになることで、より良い人間関係を築き、自己実現を果たすことができるでしょう。

孤独感を感じやすい:孤立しやすい傾向

エネルギー値が低い人は、孤独感を感じやすく、孤立しやすい傾向があります。

これは、対人関係での消極性や、自己主張の苦手さからくるものです。

人とのコミュニケーションを避けることで、物理的に孤立してしまうこともあります。

孤独感は、精神的な健康に悪影響を及ぼし、さらにエネルギーを低下させる可能性があります。

孤独感を感じやすいことが、具体的にどのような影響を与えるのか、そして、どのように克服していくのかを見ていきましょう。

孤独感を解消し、より豊かな人間関係を築くためのヒントを見つけましょう。

- 人との距離を置く: コミュニケーションを避け、人との距離を置く傾向があります。

- 消極的な態度: 人間関係を築くことに消極的で、自分から積極的に関わろうとしません。

- 自己肯定感の低下: 孤独感を感じることで、自己肯定感が低下しやすくなります。

孤独感を感じやすいことがもたらす影響を、さらに詳しく見ていきましょう。

-

人との距離を置く:

人とのコミュニケーションを避け、積極的に関わろうとしません。

人との摩擦を恐れ、自分を守るために、距離を置くことがあります。

物理的に孤立することで、心の支えを失い、精神的な苦痛を感じることがあります。 -

消極的な態度:

人間関係を築くことに消極的で、自分から積極的に関わろうとしません。

新しい出会いを避け、既存の人間関係も、積極的に維持しようとしません。

消極的な態度は、孤独感を深め、自己肯定感を低下させる可能性があります。 -

自己肯定感の低下:

孤独感を感じることで、自己肯定感が低下しやすくなります。

自分は誰からも必要とされていないと感じ、自信を失うことがあります。

自己肯定感の低下は、さらに孤独感を強め、悪循環に陥る可能性があります。

孤独感を克服するためには、積極的に人とのコミュニケーションを図り、人間関係を築く努力が必要です。

自分の気持ちを表現し、他者との共感を深めることが大切です。

趣味やボランティア活動などを通じて、共通の興味を持つ人々と出会い、交流することも有効です。

孤独感を解消し、周囲とのつながりを深めることで、精神的な安定を得て、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

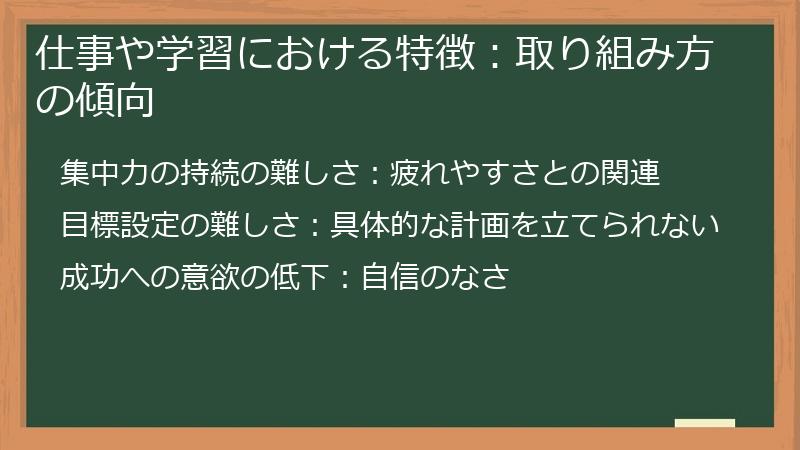

仕事や学習における特徴:取り組み方の傾向

エネルギー値が低い人は、仕事や学習においても、特有の取り組み方の傾向を示すことがあります。

集中力の持続が難しかったり、目標設定が苦手であったり、成功への意欲が低下したりすることがあります。

これらの傾向は、仕事のパフォーマンスや学習の成果に影響を与え、自己実現を妨げる可能性があります。

このセクションでは、エネルギー値が低い人の、仕事や学習における具体的な取り組み方の傾向について詳しく解説します。

仕事や学習の効率を上げ、自己成長を促すためのヒントを見つけましょう。

集中力の持続の難しさ:疲れやすさとの関連

エネルギー値が低い人は、集中力の持続が難しく、疲れやすさを感じやすい傾向があります。

これは、心身のエネルギーが不足していることや、精神的なストレスが原因です。

集中力の欠如は、仕事や学習の効率を低下させ、目標達成を妨げる可能性があります。

集中力の持続の難しさと、疲れやすさの関係について、詳しく見ていきましょう。

集中力を高め、効率的に仕事や学習に取り組むためのヒントを見つけましょう。

- 集中力の低下: 注意散漫になりやすく、一つのことに集中しにくい。

- 疲れやすさ: 短時間で疲労を感じ、長時間の作業が困難になる。

- モチベーションの低下: 集中できないことで、仕事や学習への意欲が低下する。

集中力の持続の難しさと、疲れやすさの関係について、さらに詳しく見ていきましょう。

-

集中力の低下:

エネルギー値が低いと、精神的な集中力が持続しにくくなります。

気が散りやすく、些細なことで注意がそれてしまいがちです。

マルチタスクをこなすことが苦手で、一つ一つのタスクに集中することが難しくなります。 -

疲れやすさ:

短時間で疲労を感じ、長時間の作業が困難になります。

肉体的にも精神的にも疲れやすく、休息を頻繁に必要とします。

疲れやすさは、集中力の低下を招き、さらに作業効率を悪化させる可能性があります。 -

モチベーションの低下:

集中できないことや、疲れやすさから、仕事や学習への意欲が低下します。

目標達成への意欲が薄れ、積極的に取り組むことが難しくなります。

モチベーションの低下は、さらに集中力を低下させ、悪循環に陥る可能性があります。

集中力の持続を改善するためには、まず、十分な休息と睡眠を確保することが重要です。

作業環境を整え、集中しやすい状態を作ることも大切です。

タスクを細分化し、無理のない計画を立てることで、集中力を維持しやすくなります。

適度な運動や、瞑想なども、集中力向上に役立ちます。

集中力を高め、効率的に仕事や学習に取り組むことで、自己成長を促し、目標達成への道を開くことができるでしょう。

目標設定の難しさ:具体的な計画を立てられない

エネルギー値が低い人は、目標設定が難しく、具体的な計画を立てることが苦手な傾向があります。

これは、自己肯定感の低さや、将来への不安からくるものです。

目標設定ができないことは、仕事や学習のモチベーションを低下させ、自己成長を妨げる可能性があります。

目標設定の難しさについて、詳しく見ていきましょう。

目標を明確にし、計画的に行動するためのヒントを見つけましょう。

- 目標設定の曖昧さ: 具体的な目標を立てることができず、漠然とした目標にとどまりがちです。

- 計画性の欠如: 目標達成のための具体的な計画を立てることが苦手です。

- 継続力の欠如: 目標達成までの道のりが見えず、途中で諦めてしまうことがあります。

目標設定の難しさについて、さらに詳しく見ていきましょう。

-

目標設定の曖昧さ:

具体的な目標を立てることができず、漠然とした目標にとどまりがちです。

「頑張る」「成功する」といった抽象的な目標を設定するだけで、具体的な行動計画が伴わないことがあります。

目標が曖昧であると、何をすれば良いのか分からなくなり、モチベーションが低下する可能性があります。 -

計画性の欠如:

目標達成のための具体的な計画を立てることが苦手です。

どのように目標を達成すれば良いのか、ステップバイステップで考えることができません。

計画性がないと、途中で迷子になり、目標達成が困難になることがあります。 -

継続力の欠如:

目標達成までの道のりが見えず、途中で諦めてしまうことがあります。

計画通りに進まないことや、困難に直面することで、モチベーションが低下し、目標を放棄してしまうことがあります。

継続力の欠如は、自己肯定感を低下させ、さらに目標設定を難しくする悪循環を引き起こす可能性があります。

目標設定を改善するためには、まず、自分の価値観や興味関心を明確にすることが重要です。

具体的な目標を設定し、それを達成するための計画を立てましょう。

目標を細分化し、小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを維持することができます。

周囲のサポートを受け、目標達成に向けて努力を続けることが大切です。

目標を明確にし、計画的に行動することで、自己成長を促し、自己実現への道を開くことができるでしょう。

成功への意欲の低下:自信のなさ

エネルギー値が低い人は、成功への意欲が低下し、自信を失いがちな傾向があります。

これは、過去の失敗経験や、自己肯定感の低さからくるものです。

成功への意欲が低下することは、自己成長を妨げ、目標達成を困難にする可能性があります。

成功への意欲の低下について、詳しく見ていきましょう。

自信を取り戻し、積極的に行動するためのヒントを見つけましょう。

- 失敗への恐れ: 失敗を恐れ、新しいことに挑戦することを避けます。

- 自己評価の低さ: 自分の能力を過小評価し、自信を持てません。

- 目標達成意欲の減退: 成功への希望が薄れ、目標達成への意欲が低下します。

成功への意欲の低下について、さらに詳しく見ていきましょう。

-

失敗への恐れ:

過去の失敗経験から、失敗を恐れ、新しいことに挑戦することを避けます。

リスクを回避し、現状維持を好む傾向が強くなります。

失敗を恐れることは、成長の機会を逃し、自己実現を妨げる可能性があります。 -

自己評価の低さ:

自分の能力を過小評価し、自信を持てません。

自己肯定的な側面を見つけることが苦手で、自己否定的な思考に陥りやすくなります。

自己評価の低さは、積極的に行動することを妨げ、成功への道を閉ざす可能性があります。 -

目標達成意欲の減退:

成功への希望が薄れ、目標達成への意欲が低下します。

努力しても報われないのではないか、と考えるようになり、目標達成へのモチベーションが失われます。

目標達成意欲の減退は、自己成長を妨げ、さらに自信を失う悪循環を引き起こす可能性があります。

成功への意欲を高めるためには、まず、自己肯定感を高めることが重要です。

自分の強みや長所を認識し、小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけることができます。

目標を達成するための具体的な計画を立て、周囲のサポートを受けながら、努力を続けることも大切です。

成功への意欲を取り戻し、積極的に行動することで、自己成長を促し、自己実現への道を開くことができるでしょう。

コメント